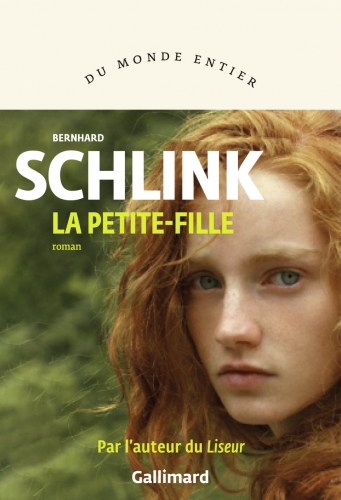

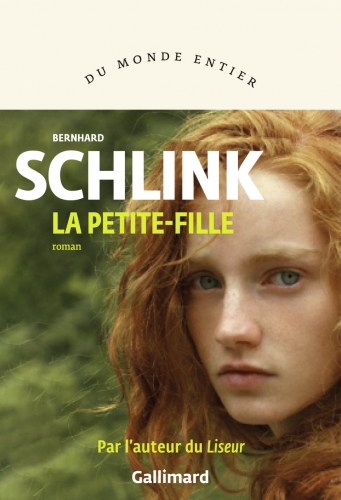

Avec La petite-fille, son dernier roman, Bernhard Schlink confirme l’attention particulière qu’il porte aux personnages féminins (Le Liseur, Olga). L’histoire est racontée du point de vue de Kaspar, un libraire. Rentré chez lui à pied, comme d’habitude en traversant le parc, il se réjouit comme chaque fois de monter le large escalier de son immeuble art nouveau et d’ouvrir à l’étage noble la porte « au vitrail de fleurs multicolores ».

Il s’attend au désordre de Birgit, sa femme qui boit trop et qu’il trouve souvent dans leur lit, mais cette fois elle n’y est pas, ni dans la chambre de bonne, son endroit pour écrire. Il la trouve dans la baignoire, sous l’eau, morte, les yeux fermés. Et la boîte de valium vide dans la poubelle. Dépressive depuis des années, ce qu’elle niait – « Il y avait des gens mélancoliques, il y en avait toujours eu, c’était son cas » –, elle n’était pas à l’aise dans les soirées où les sujets sérieux étaient traités avec une « légèreté superficielle ».

« Ce n’est que tardivement, après la réunification, lorsqu’il connut de plus près des libraires de Berlin-Est et du Brandebourg, qu’il comprit que Birgit était une enfant de la RDA, du monde prolétaire qui, avec une ferveur prussienne et socialiste, voulait devenir bourgeois et prenait culture et politique au sérieux, comme la bourgeoisie l’avait fait jadis et l’avait oublié depuis. »

Pendant des semaines, Kaspar souffre trop pour toucher à quoi que ce soit. Un jour, un éditeur lui écrit pour se renseigner sur le manuscrit d’un roman, achevé ou non, qui « traitait de la vie comme d’une fuite » et aussi des poèmes que Birgit lui avait montrés dans un cahier en cuir, quand ils s’étaient rencontrés à un stage de yoga. Kaspar n’en connaît pas l’existence et se met à fouiller dans les papiers gardés par Birgit. La plupart concernent la RDA.

Birgit et lui avaient fait connaissance en 1964, durant un stage de Kaspar à Berlin. Voulant connaître l’Allemagne tout entière, Kaspar s’était inscrit à la Freie Universität de Berlin-Est et promené à l’Est pendant une rencontre de la jeunesse allemande. Sur une place où cela discutait fort, il avait remarqué une jeune fille en chemise bleue, « vive, rayonnante » – un coup de foudre. Il lui avait proposé d’émigrer en RDA pour rester avec elle, mais Birgit avait choisi l’inverse : sortir de RDA pour vivre avec lui. Le 16 janvier 1965, elle avait atterri à Tempelhof et leur vie commune avait commencé.

Ne trouvant pas de manuscrit, Kaspar cherche dans l’ordinateur de sa femme et découvre un long texte intitulé « Un Dieu sévère » qui commence ainsi : « Que serais-je devenue si j’étais restée ? Si je n’avais pas rencontré Kaspar […] ? » Birgit y parle de ses parents, de son enfance dans un « pays nouveau », de ses rêves de jeune fille, de son amour pour Leo dont elle a eu une fille. Leo Weise (directeur puis premier secrétaire au Parti socialiste) voulait la prendre chez lui, sa femme en serait heureuse, mais Birgit avait préféré confier le bébé à son amie Paula pour qu’elle le dépose sur le seuil d’un hôpital ou d’un presbytère. A présent que sa fille avait grandi, Birgit souhaitait la retrouver, lui expliquer. Jamais elle n’a eu le courage d’en parler à Kaspar.

Bouleversé, l’homme qui a toujours respecté la part secrète de sa femme, décide de continuer ses recherches. Ce n’est qu’au milieu du roman qu’il rencontre Svenja, la fille de Birgit, mariée avec Björn Renger, et leur fille Sugrun. Chez eux, Kaspar reconnaît au mur une photo de Rudolf Hess et un texte nationaliste – ce sont des fermiers « völkisch », obsédés par l’identité et les racines du peuple allemand. La seule chose qui intéresse Björn, c’est l’héritage éventuel. Une fois connue la part qui leur reviendra, à des conditions inventées par Kaspar, celui-ci obtient que sa petite-fille par alliance puisse venir chez lui pendant les vacances.

Aménager le bureau de Birgit en chambre pour Sugrun, prévoir des activités et des livres qui lui plairaient (elle aime lire), ce n’est pas le plus difficile. Ses parents attendent de Kaspar qu’il préserve « l’âme allemande » de leur fille élevée dans les idées d’extrême-droite et méfiante. A soixante et onze ans, Kaspar est heureux de faire plus ample connaissance avec sa petite-fille de quatorze ans qui a l’air de savoir ce qu’elle veut et se montre très débrouillarde.

En découvrant le piano de Birgit, Sugrun est fascinée. Elle aime la musique allemande et ne résiste pas quand Kaspar lui propose de prendre des leçons de piano avec un ami – il pourrait lui envoyer un clavier électrique pour continuer à s’exercer chez elle. Le soir, quand Sugrun monte se coucher, il met de la musique qu’elle peut écouter de sa chambre. A la librairie, il lui laisse toute liberté pour explorer les rayonnages, ce qu’elle ne manque pas de faire et qui nourrit leurs discussions.

Leur relation n’ira pas sans mal, les désaccords seront nombreux. Kaspar veille à lui ouvrir l’esprit malgré les préjugés négationnistes et racistes hérités de son père. Comme Birgit, comme Svenja au passé trouble de fille rebelle, Sugrun est très indépendante, elle veut choisir elle-même sa place dans la vie. Dans La petite-fille, Bernhard Schlink réussit de nouveau à raconter l’histoire de son pays, à décrire les tensions idéologiques dans l’Allemagne réunifiée, tout en traitant de l’éducation, de la transmission culturelle, à travers ce grand-père en deuil soucieux de tisser de nouveaux liens avec respect et délicatesse.

« Vieillir dignement, avoir l’attitude ou la sagesse qui sied à chaque âge est un art difficile. Le plus souvent notre âme est en retard ou en avance sur notre corps, mais ces différences sont corrigées par les bouleversements que subit notre rapport intime à la réalité, par les tremblements et les angoisses qui nous agitent au plus profond de nous-mêmes lorsque surviennent dans notre existence un événement décisif, une maladie. Il me semble qu’on a alors le droit de se sentir et de demeurer petit face à cela, à l’instar des enfants pour qui les pleurs, la faiblesse constituent le meilleur moyen de retrouver un équilibre après un incident perturbant. »

« Vieillir dignement, avoir l’attitude ou la sagesse qui sied à chaque âge est un art difficile. Le plus souvent notre âme est en retard ou en avance sur notre corps, mais ces différences sont corrigées par les bouleversements que subit notre rapport intime à la réalité, par les tremblements et les angoisses qui nous agitent au plus profond de nous-mêmes lorsque surviennent dans notre existence un événement décisif, une maladie. Il me semble qu’on a alors le droit de se sentir et de demeurer petit face à cela, à l’instar des enfants pour qui les pleurs, la faiblesse constituent le meilleur moyen de retrouver un équilibre après un incident perturbant. »